여기 청소년의 참여 공간을 찾아 떠난 사람들의 이야기가 있습니다. 이들은 어떤 이유로 이런 모험을 하게 되었는지 궁금하지 않으세요?

“섬은 언뜻 보면 고립되어있는 것 같지만, 사실 바다속에서는 연결되어 있다. 청소년들도 물리적으로 고립되어 있는 것 같아 보이지만, 우리는 보이지 않는 연결을 드러내는 실험을 하고 있다. 이 영상은 섬을 잇는 청소년들의 이야기이다.”

말복을 지나 달그락 방학 프로그램이 거의 끝나가는 시점이었던 8월의 둘째주 금요일 밤에 청소년자치연구소의 실무자와 자원활동가, 길위의청년학교에 참여하고 있는 활동가들은 온라인 줌에서 모였습니다. 전주시사회혁신센터에서 주관하는 지역사회 문제해결 프로젝트에 어떻게 참여할 수 있을지에 대한 브레인스토밍 회의를 하기 위해서였습니다.

이 사업은 9~10월 동안 두 달간 의제 발굴과 지역자원을 조사하고, 결과 발표 이후 전문가들의 심사를 거쳐 프로젝트의 필요성이 입증되면 2022년에 실제로 리빙랩 실험을 수행하는 과정이었습니다. DAUM 백과사전에 의하면 리빙랩은 “문제가 발생했을 때 사용자가 직접 나서서 현장을 중심으로 해결해 나가는 ‘사용자 참여형 프로그램’으로써, 미 MIT대의 미첼(W. Mitchell) 교수가 처음 제시한 개념이며, 일명 ‘살아있는 실험실’ 또는 ‘우리 마을의 실험실’이라고도 불린다.”라고 합니다.

아무것도 정해지지 않은 회의였기에 자연스럽게 각자가 최근 관심을 갖는 주제와 이슈를 먼저 이야기하기 시작했습니다. 환경, 공간, 기본소득, 메타버스 등과 관련하여 문제 의식에 대한 것부터 대안까지 다양한 내용들이 언급되었고, 두 팀으로 나누어져 프로젝트 사업 계획서를 작성해보기로 결정이 되었습니다. 한 팀은 에코(ECO) 리터러시가 주제였고, 다른 한 팀은 청소년 고립과 참여 공간이었습니다.

구체적인 사업계획서 작성을 위해 다시 한번 모인 청소년 참여 공간팀은 우선 팀명을 결정했습니다. ‘사람과 공간’이라고 이름을 지은 이유는 우리들이 두 달 간 청소년 참여 공간의 문제와 그에 따른 대안을 찾는 조사를 할 것인데, 물리적인 공간과 함께 사람 간의 관계로서의 공간의 중요성과 의미를 부각하기 위함이었습니다. 팀 구성원은 길위의청년학교 참여 청년 조직 회장이면서 장수YMCA에서 청소년활동가로 활동 중인 이재명 활동가, 청소년자치연구소의 오성우, 조은빛 청소년활동가, 길위의청년학교에 참여하면서 주로 용인 등에서 활동 중인 김일규 청소년활동가, 길위의청년학교에 참여하면서 청소년자치연구소 자원활동가로 참여하는 김소현 청년이었습니다.

사람과 공간 팀은 논의를 통해 일상 속에서 발견한 사회문제를 한 줄로 “정서적·물리적으로 고립된 청소년들을 위한 ‘진짜’ 참여 공간이 존재하는가?”라고 소개했고, 일상 속에서 발견한 사회문제의 정의, 지역자원조사 방법과 예산 계획 등을 계획서에 담았습니다. 우리 팀 조사 활동의 특징 중 하나는 군산과 장수 지역에서 진행이 된다는 점이었습니다. 소도시와 시골 지역에서의 청소년 고립, 참여 공간의 문제와 대안을 찾다보면 공통점이나 차이점이 발견될 것이라고 판단했습니다. 이런 과정 가운데 지역적 특성이 반영된 대안이 모색될 것이라고 생각했습니다.

사업기간이 약 두 달인데다가 민족 고유 명절인 추석까지 있어서 시간이 많이 부족했습니다. 그래서 활동은 매우 촘촘하고 임팩트 있게 진행되었어야 했습니다. 거의 매주 1회 이상은 줌에서 모여 팀회의를 진했고 수시로 SNS를 활용하여 소통을 했습니다.

사람과 공간팀의 첫 번째 공식적인 활동은 멘토와의 간담회였습니다. 사업 면접과 피드백이 끝난 지 3일이 된 시점이었습니다. 정은실 선생님은 (준)둥근숲사회적협동조합 사무국장, 전주달팽이협동조합 이사장, 간람록 대표 등으로 활동하며 공간과 관련한 다양한 활동을 계속해오고 있는 전문가였습니다. 또한 리빙랩 사업을 실제 수행하기도 한 경험자로서 여러 가지 실제적인 조언을 해주었습니다. 정대표님과의 소통을 통해 사람과 공간팀에서는 조사해야 할 사회문제 2가지를 명확하게 했고, 다양한 조사 방법에 대한 아이디어도 얻게 되었습니다.

그로부터 일주일 뒤, 군산과 장수 지역의 청소년활동가와 청소년, 영상 전문가 등이 함께 하는 워크숍을 진행하게 됩니다. 청소년자치공간 ‘달그락달그락’에 모인 사람들은 청소년 고립과 참여 공간에 대해 세 그룹으로 나누어 심층 토론을 했고, 그 내용을 바탕으로 설문조사 문항을 구성했습니다. 당사자 청소년들이 중심이 되어 약 두 달간 청소년 참여 공간을 찾는 활동도 하기로 약속했습니다. 해당 문제의 주체들이 모여 자기 이야기를 하니 구체적이면서도 실제적인 내용과 대안들이 쏟아져 나왔습니다.

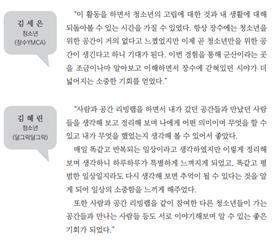

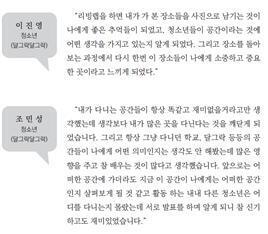

워크숍이 끝난 바로 다음 주부터 사람과 공간팀 활동에서 함께 참여하게 된 청소년들은 추석 연휴 전까지, 그리고 명절 끝나고 중간고사 시험 전까지 친구나 선후배들에게 온라인 설문조사를 요청했습니다. 그와 함께 자신들이 자주 가는 일상적인 공간을 찾아 사진, 영상으로 담아보고, 그 장소에서의 문제점, 대안, 의미들을 정리해보기도 했습니다. 일명 청소년 공간 찾기 활동이었습니다. 여기에 참여한 청소년들은 활동을 통해 자신의 일상, 공간의 소중함과 의미를 다시 한번 깨달았다는 얘기를 많이 해주었습니다.

이번 프로젝트 기획을 할 때부터 청소년 당사자와 함께 지역사회의 다양한 이해관계자들을 만나 이야기를 들어볼 필요가 있다고 생각했습니다. 청소년의 고립, 외로움, 참여공간에 대한 어른들의 생각을 통해 청소년들이 생각하지 못한 다른 측면들을 살펴볼 수 있을 것 같았습니다. 물론 두 세대의 공통된 의견도 찾을 수 있다고 판단했습니다. 다양한 사람들의 의견을 종합적으로 들어본다면 더 좋은 문제 정의와 대안들이 찾아질 거라고 믿었습니다.

군산과 장수지역에서 청소년들을 만나고 있는 마을운동가, 교사, 교육복지사, 소상공인, 청소년활동가 10여명은 온라인에서 만나 다음과 같이 몇 가지의 질문을 갖고 허심탄회하게 소통하는 시간을 가졌습니다.

Q1. 청소년 고립이 존재한다고 보시나요? 존재한다고 생각한다면 청소년의 물리적 고립, 정서적 고립을 어떻게 정의하실 수 있나요?

Q2. 청소년 고립을 해결하기 위한 방법에는 어떤 것들이 있을까요?

Q3. 청소년 참여 공간을 어떻게 정의하실 수 있나요?(청소년 참여 공간을 무엇이라고 생각하나요?)

Q4. 청소년이 편하게 생각하는 참여 공간은 어떤 곳이라고 생각할 것 같나요?

Q5. 청소년이 원하는 참여공간에는 어떤 요소(물리적, 정서적, 사회적)가 필요할 것이라고 생각하시나요?

대략 2시간 동안 청소년 고립과 참여 공간에 대해 다양한 의견이 오고 갔습니다. 참여자들의 경험과 맥락을 바탕으로 좋은 내용들이 많이 쏟아졌습니다. 개인적으로는 청소년 고립을 개인적 측면과 관계적 측면으로 바라본 내용도 기억이 나고, 물리적 고립과 정서적 고립의 관계에 대한 나눔도 인상 깊었습니다. 참여 공간과 관련해서는 청소년 '자기주도성'이 핵심이라는 개념과 함께 사례를 나누어주신 게 가장 좋았고, 마을과 커뮤니티 단위 안에서의 공간 마련에 대한 이야기도 있었습니다.

사람과 공간팀의 활동은 멈출 줄 몰랐습니다. 10월19일에는 팀의 청소년활동가와 청소년들이 모두 만나서 소통하는 두 번째 워크숍이 진행되었습니다. 지난 한 달 동안 당사자 청소년들이 주로 다녔던 공간을 기록한 내용을 공유하면서 그에 대한 소감을 나누었습니다. 강남1인가구 지원센터의 정재욱 대표님은 자문과 멘토로 함께 하면서 공간 설계와 활동에 대한 사례와 아이디어를 나누어주셨습니다.

예상했던 대로 청소년들의 발표를 통해 알 수 있었던 건 청소년들이 갈만한 공간이 많지 않거나 제한되어 있다는 것입니다. 그런데 여기서 중요하게 발견한 사실 하나는 물리적 공간 안에 깊은 소통과 관계를 하는 사람이 있을 때 비로소 청소년들은 더욱 편안함을 느꼈다는 것입니다. 물론 물리적 공간이 진짜로 없는 지역에는 공간 설립과 구성부터 하는게 맞겠지만, 그와 함께 우리가 꼭 기억해야할 것은 그 안에 누가 있느냐 입니다. 일반적인 가게나 상업시설을 갈지라도 거기에 청소년과 진정한 관계를 맺고자 하는 사람이 있을 때 우리 청소년들은 그 공간에 의미를 부여했습니다.

자신들의 주체적 결정과 참여가 가능한 공간에 청소년들은 더욱 애착을 느끼고 있었습니다. 본인들이 선택하여 자유롭게 자신의 의사표현과 행동이 가능한 곳을 자주 찾았습니다. 이 중에는 비용을 지불하는 곳도 상당수 있었습니다. 카페, 셀프촬영장(BROOM), 헬스장 등. 이 지점에서는 청소년들에게 자유로운 활동을 할 수 있는 정기적인 비용 지불의 필요성도 생각해봤습니다.

사람과 ‘주체적인’ 자기결정권. 비청소년들과의 인터뷰 및 사람과 공간팀의 두번째 워크숍을 통해 밝혀낸 청소년 참여공간의 핵심 요체였습니다.

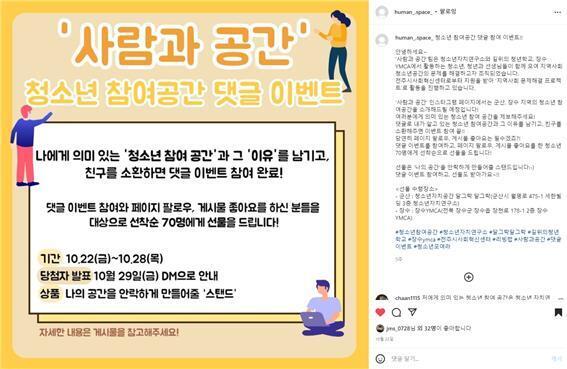

두 번째 워크숍 이후 지역사회 문제 해결 프로젝트의 활동 기간이 끝나기까지는 약 10일 정도의 시간 밖에 남지 않았지만, 사람과 공간팀에서는 온라인과 오프라인에서 청소년 참여 공간을 찾는 활동을 계속 이어갔습니다. 오프라인에서는 마음한장 프로덕션의 김수호 감독님과 청소년들이 청소년들의 일상, 참여 공간, 의미를 찾아가는 영상을 다큐 형식으로 제작했고, 온라인에서는 인스타그램을 개설하여 댓글 이벤트를 진행했습니다.

https://www.instagram.com/human_.space_/

약 두 달간의 꿈만 같았던 청소년 고립과 참여 공간 탐색에 대한 프로젝트 활동이 막을 내리고, 11월5일 최종보고회가 진행되었습니다. 관련 분야의 전문가들이 심사위원으로 참여하여 활동에 대한 내용을 꼼꼼히 살피었고, 다양한 질문과 제안을 해주기도 했습니다. 그리고 결국 우리 팀은 프로젝트의 필요성에 대해 인정을 받아 2022년에부터는 본격적인 청소년 참여 공간 찾기와 연결 활동이 진행될 수 있게 되었습니다.

청소년 참여 공간을 찾아 떠났던 사람들은 이제 겨우 한 발짝을 떼었다고 말합니다. 이제부터 진짜 본격적인 시작이 될 것이라고 하기도 합니다. 그렇습니다. 청소년 고립과 참여 공간의 의미와 본질을 찾기 위해 여러 가지 모험과 도전을 했던 사람들은 이제 조금 청소년 참여 공간에 대한 의미와 본질을 발견했습니다. 앞으로도 계속 공간에 대한 본질찾기는 계속되어야 할 것이며, 이제 이 사람들은 청소년 참여 공간을 연결하는 활동으로 또 다른 실험을 지역사회에서 실현하려고 합니다. 과정 가운데 실패와 어려움도 있을 수 있겠지만, 당사자 청소년들과 함께 지역사회를 기반으로 좋은 이웃들과 차근차근 활동 해나가다보면 그 끝에는 조그마한 성과나 변화가 있지 않을까 라는 기대를 해봅니다.

지금까지 청소년 참여공간을 찾아 떠난 사람들의 이야기를 들어주셔서 감사합니다.

들려드린 이야기의 전 과정은 아래의 활동 자료집에 모두 담겨져 있습니다. 더 자세한 내용을 보고 싶으신 분은 바로 다운로드 해주세요. 감사합니다.

활동자료집 바로가기

http://www.youthauto.net/bbs/board.php?bo_table=b_05&wr_id=86

'달그락 청소년 활동 스토리' 카테고리의 다른 글

| 2021 달달포럼의 의미와 변화를 찾아서 (0) | 2021.12.17 |

|---|---|

| 청소년을 만나면서 얻은 힘은 일상을 살아가는 데 또 다른 힘이 되었습니다. (0) | 2021.12.04 |

| 2021년 달달파티 준비 시작합니다. (1) | 2021.11.30 |

| 좋은 탐방 동아리 (0) | 2021.11.27 |

| 주체성과 공간의 본질적 의미를 살리는 방법 -<너를 읽는 순간>을 읽으면서 느낀 소회- (0) | 2021.11.11 |